注意看 “小帅和小美”正在肢解电影

“注意看,这个男人叫小帅,他怀里的这个女人是小美,正当两人翻云覆雨的紧要关头,门口突然传来了佛波勒的声音。”

你一定在地铁上、餐馆里、身边同事的抖音里,听到过这样的影视解说。

但你一定想不到的是,这段解说其实是《水浒传》里西门庆和潘金莲偷情的经典片段。

在中国电影濒危灭种的时刻,短视频影视解说却在另一处角落风生水起。在千万个账号搭建的解说宇宙里,历史长河中的所有人物都进入了一个异次元世界。

在这片神秘地土地里,所有男人都叫小帅,所有女人都叫小美,警察统一被称作佛波勒(FBL的拼音,为FBI的误写),坏人叫做丧彪,路人叫做小卡拉米。

这群共享姓名的人物,组成了一份“3分钟说电影”的电子榨菜,可口、便捷,充实着当代人的精神空间;同时,他们又像一把刀片,精准割在了电影的动脉上。

电影,正在被小帅和小美们肢解。

任何一个当代人都无法拒绝一份电子榨菜。

你可以任意试想一个环境——独自吃饭的时候、在地铁上发呆的时候、蹲在马桶上酝酿的时候、半夜睡不着的时候——你迫切需要一份电子榨菜,不然真实的生活比廉价的外卖料理包还难以下咽,每个人都被迫经历着一场无止境的精神便秘。

在琳琅满目的电子菜单里,你一定刷到过这样的菜色。屏幕上出现了一部你也许听说过、但一直未曾看过的电影,AI用虚假的抑扬顿挫的声音掠夺你的注意力:注意看,这个女人叫小美,她正在往一杯水里下毒。

接下来,小美和小帅要踏上一段乏味的旅程,旁边会有一个大块头叫做大壮,妖艳贱货不妨就叫她大漂亮,丧彪正在计划犯罪,但无所谓,他最终一定会被佛波勒捉拿归案。

你的注意力像一阵烟飘过。你忍不住跟随着AI僵硬的声音听了下去,直到进度条走到了结尾,你发现故事仓促地戛然而止,你忍不住点进了头像的主页里,划到了最下面,找到了你刚才听了三分之一的电影,像乞丐扒饭一般狼吞虎咽了剩下的三分之二残骸。

这是你作为知识分子秘而不宣的guilty pleasure,你扪心自问,自己也算是尊重电影艺术的人。但不知出于什么心理,一遇到这种低级廉价的影视解说,你还是不知不觉地浪费了无数个3分钟。

视频结束之后,你感到一阵虚无,就像饥饿万分的时候,吃下了一盘被地沟油老火慢炸的僵尸冻肉。饱是饱了,但却毫无营养,甚至感到一阵消化不良的恶心。

承认吧,我们每个人都是影视解说短视频的消费者。但比这更有趣的是,其实每个人都能拆解影视解说视频的制作套路。

首先映入眼帘的,一定是一部电影最核心、最有戏剧张力、最令人瞠目结舌的片段。这个片段就像鱼钩上拴住的鱼饵,谁放的鱼饵越肥美,味道越刺激,谁就能留住更多的流量,降低跳出率。

在《消失的爱人》中,这个片段可能是女主角Amy自己抽血制造犯罪现场;在《七宗罪》里,这个片段可能是暴食症大胖子被迫噎死在剩饭里的场景;在《老男孩》里,可能是崔岷植活吃章鱼的镜头。

而这些高潮镜头,大概率会出现在一部电影的1/2甚至2/3处。但影视解说不会在意剧情的起承转合,他们只关心开场的画面够不够具备视觉冲击力。

“这个男人捏着兰花指,吃下了他人生中的第一口炸鸡,接着他问司机,骨头扔到哪?”——这是《绿皮书》解说的开场。

“这是我见过最强的复仇者,对待一个强奸犯最好的方式,就是把他变成一个女人”——这是阿莫多瓦《吾栖之肤》解说的开场。

“这个小丑来到了一场综艺节目,竟莫名其妙地开抢干掉了主持人”——这是《小丑》解说的开场。

“这个男人有一个特殊的癖好:装瞎,这样他就能肆无忌惮地偷窥别人”——这是印度电影《调音师》解说的开场。

发现它们的共同点了吗?

在一段影视解说的开头,必须亮出最刺激的元素:性暗示、犯罪与谋杀、冲突与矛盾。每部电影中最紧张的镜头,都被拿来作为诱饵。

至于这个片段为什么出现,不重要;这个片段前后呼应了什么,不重要;这部电影还有什么巧妙的空镜头和转场调度,无人关心。

电影《普罗米修斯》的解说,不会向你展示这部电影里有多少宏伟却虚无的空镜,因为这些空镜不具备“徒手剖腹产”这样刺激的剧情。事实上,这些无意义的镜头,一帧画面都不是多余的,它们是异形之父H·R·吉格构想出的世界。

而在电影解说里,一切严肃的设定都可以被戏谑的语言替代。

“一盒速溶巧克力”

做影视解说的大忌是拖沓。一个人既然选择点开了“X分钟说电影”的视频,就不指望从这部“姑且还称为电影”的作品里获取任何冗余信息,审美就变成了第一个被排除的累赘。所有人都在加速烹饪文化快餐,世界电影的仓库恐怕已经不够用了。

做影视解说要有的,就是消解一切的态度。外国人的名字太长记不住,就改成钢蛋和翠花,让人一秒钟从西西里岛穿越到象牙山。人性太复杂就跳过不解释,所有外遇都是人人得而诛之的,所有贫穷都是好吃懒做导致的,所有杀人凶手最后都会被佛波勒缉拿归案。

这是大漂亮、翠花、阿伟、钢蛋

一切目的在于——帮助观众最大程度降低理解成本。解说要做的不仅是把饭嚼碎,还要嚼烂,把一部具备完整结构的电影,变成一滩面目不清的糊状物,方便观众进行吞咽。

目不暇接又百无聊赖地刷了几十分钟影视解说视频之后,我们蜷缩在沙发上,逐渐变成了《千与千寻》里食不知味的肉猪,只剩下吞咽这唯一一个毫无感情的动作。

所有人都希望看到电影被压缩成粉末般无趣的几分钟吗?

支持者和反对者同时存在。有人甘之如饴,就有人忧心忡忡。

对于一个普通观众来说,影视解说提前替他们避雷了烂剧烂片,并且以最高效的方式判断一部电影是否合自己的口味,相当于一次视频化的电影种草过程。

“如果看了解说之后我觉得这部电影值得看,那我就会想办法去找资源看完整版,这个看片方法挺好用的,也让我有了看电影的动机。”

身边的小李告诉我,他就是坚定的电影解说爱好者,“假设你的工作已经非常饱和了,你还会在晚上加班九点到家之后,打开一部2小时的电影慢慢欣赏吗?任何上过班的人都不会有这个闲工夫吧。”

电影解说之于小李,是疲惫生活里的一项高效工具。

而对于更纯粹的电影爱好者来说,他们恐怕无法坦然接受一个“解说杀死电影”的时代。

三两是一个典型的影迷,90年代出生的他,是在盗版碟片的镭射光影里长大的。

“小时候,我家院子门口有一家音像店,老板就是我的电影启蒙老师,他放什么碟我看什么碟,甚至有的连名字都不知道,就这样稀里糊涂地在音像店里蹭电影看,谁知道那些年在碟店里看了多少豆瓣top250,自己傻呵呵地也不清楚。”

音像店随着数字化浪潮的到来,终于还是倒闭了。后来,三两偶然间在中央十套看到了一档叫做《第十放映室》的节目。

只是几分钟的电光火石,这档节目就成为了他整个少年时期的挚爱。“还记得那会儿根本没有什么豆瓣和影评人,最牛x的影评人就是中央电视台。”

第十放映室点评过不少电影大师和商业大片,语言辛辣幽默——而在当下影评通胀的时代,我们恐怕再也看不到如此精确又客观的影评了。

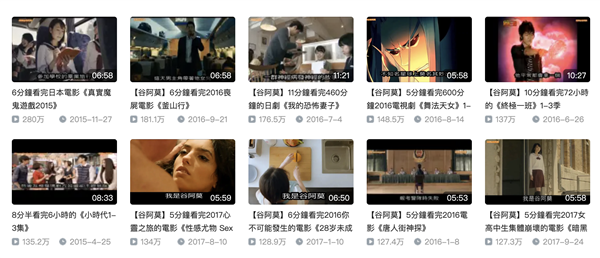

2015年,一个叫谷阿莫的男人出现了,他发明了“X分钟说电影”这个商品。

他带着台湾腔的口音,把烂片解构成嬉笑怒骂的小品段子,用废话消解一切严肃的电影主题,用打破第四堵墙的方式站在局外人的角度添加自己的调侃影评。

“她好单纯好不做作,跟外面那些妖艳贱货好不一样。”

“他是主角啊,主角怎么会死。”

“两人就用舌头互相狂甩对方嘴唇。”

幽默的是,发明“X分钟说电影”的祖师爷,陷入版权泥潭之后,现在也被逐渐流水线化的后辈们拍死在影视解说的沙滩上,成为被历史遗忘的眼泪之一。

谷阿莫走红之后,“阅后即瞎”、“瞎看什么”系列也曾制霸过B站。

和其他电影解说不同,他们用略带神经的黑色幽默,和铿锵有力的播音腔,变态般解读了一大批影史经典,凭借“一本正经的胡说八道”俘获了一大批影迷。

而“瞎”系列的幽默、荒诞与讽刺,此后一直没有被成功复制。这样的电影解说与文本创造,本身就是一种艺术创作行为。

“二号去听经,晚上住旅店,三号去餐厅,然后看电影。爷爷,奶油面包好好吃啊”

“然而根据量子物理学原理,贼不走空。”

“儿子啊,我是你子欲养而亲不待的亲妈啊。”

“他不小心摔断了胳膊,性生活不能自理。”

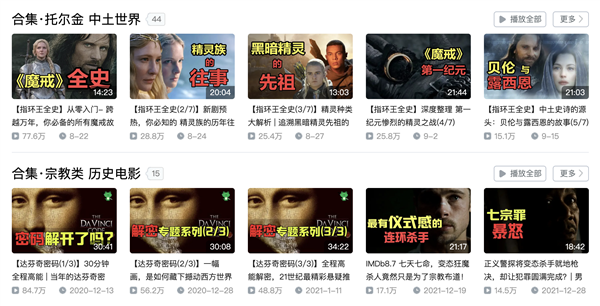

在今天,仍然有一批创作者固执地保持着影视解说的匠人精神。

@木鱼水心的“电影史话”与“一千零一部”、@青蛙刀圣_1993的魔戒系列与达芬奇密码系列、@大聪看电影的漫威系列、@Fuji_玫瑰叔品读权游系列与金庸系列......

这些保持高强度高密度输出的影视区Up主,持续创作着高质量的影视解说。而每一期视频背后,是数十万字的资料和上万字的脚本文案。

一部优质的电影解说,并非只做剧情梳理这种基础工作,他们更偏向以个人的视角,带动观众“重新看一遍”。

此类Up主的粉丝粘性极高,因为个人风格已经超越了他们解读的影视作品本身。观众想看他们的解读,大多已经对影视作品本身了如指掌,更想看的是他们作为影评人的主体性见解。

而这样以“慢工出细活”为卖点的匠人解说,也逐渐成为互联网稀奇的宝物。主流群体不再需要逐帧抠字眼的解读,于是以最快速度贩售影片信息的解说贩子登场了,他们以裂变的形式,像牛皮癣一样快速布满了你的短视频软件的每一个角落。

外网最新的电视剧,甚至你还没来得及下载资源,打开抖音就能被剧透一脸;院线没有上映的电影,随便在抖音搜索一下就能看到完整版拉片。

生产者与消费者的屁股后面,都有一个隐形的鞭子在飞速地抽打着——制作要快、消费要快、消化要快。我们都像困在速度之轮中的仓鼠,迷茫焦急地踩着轮子飞奔。

手指上滑的下一秒,豆瓣片单的“看过”数字又能加一。

但是我们扪心自问,看完不到十分钟的解说,就算是真的“看过”了吗?

电影解说这一领域,早就吸引了不少MCN机构入局。

在新抖平台搜索“影视综艺”类别下的抖音MCN机构,覆盖粉丝数量达到500-1000万的有10家,覆盖粉丝数量达到1000万-5000万的有17家,覆盖粉丝数量达到5000万-1亿以上的有4家,覆盖粉丝数量一亿以上的有6家。

以广州一家巨头MCN机构“有好戏”为例,旗下影视解说的相关账号共有92个。其中不乏大名鼎鼎的专业影评“毒舌电影”(粉丝数6000万+)、以影视片段剪辑为主的“大卫疯剪”(粉丝数1100万+)、以解读主旋律电影为主的“一颗红星”(粉丝数600万+)、以女性向时尚内容为主的“炸炸来了”(粉丝数500万+),等等。这些流水线MCN们共同组成了影视解说界的正规军。

看上去,从文化娱乐、八卦综艺、地理人文、历史神话,无论是你想不到的,还是你想得到的,地球上任何能拿来解说的领域,大型MCN机构早已铺满摊子,想占坑也没位置。

但“3分钟说电影”似乎是个例外。

在淘宝搜索“影视解说”,几十块钱的教程满天飞,目前的短视频运营教学市场饱和得连一滴水都挤不进去了。随便点开一家销售额靠前的教程商品,评论区能撞见不少按照教程自学做影视解说的个体户,文字中洋溢着自媒体创业成功的第一次喜悦。

4块9毛9就能买到几十个电影剧本,30块钱就能学会剪辑和运营,似乎新世界的大门180度向所有人敞开着。

甚至不必再担心自己的口条不够流利,普通话不够标准,只要你会用AI配音,做影视解说就可以免开尊口,方便快捷。

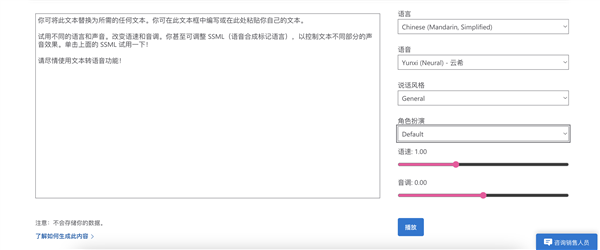

那个我们最熟悉的、虚假又抑扬顿挫的男声,其实就是“微软云希”的声音。

在Microdoft Azure Cognitive Services认知服务平台,我们很轻松就能找到老熟人云希。只要你购买了语音服务,你也可以让云希来一段影视解说贯口。

于是,在平台上,你能看见密密麻麻的影视解说账号,都长着差不多模样的脸。当这些脸并排站在一起,以意想不到的速度绘制了一座诡异的影视解说宇宙蓝图。

毫无诚意复制粘贴的文案,都以“这个男人/这个女人/这个外星人”开场,如同给婴幼儿将睡前故事的叙事技巧,即便是小学生也能听得懂《教父》讲了个啥故事。

无论多么复杂深奥的影史巨制,在这些日益臻熟的技术面前,都能被拆解为三段支离破碎的小品,努力攫取每一个路人的注意力。

影视解说就像一张彩票。买彩票谁都可以,但中彩票并不是人人都有机会。

如果你是独立个体户,想入门也不难;但要想持续做下去,很难;想要和专业MCN比拼一番,更难。

我的朋友渔女就是广大影视解说个体户的其中一员,她在不经意间踏入了这片红海之中。

渔女本职工作从属于内容相关行业,所以比普通人多了一份文案基础,更幸运的是,她的业余时间比同行都宽裕,下班和周末都有足够的空闲时间写脚本。

渔女并没有在网上学教程,只是凭借兴趣和空闲自己摸索,她的方法甚至看上去过于简单:“先把有可能用到的素材剪出来,然后开始写文案,按照文案组装素材就行了”,一个视频差不多一到两个星期的空闲时间就能制作完。甚至她也没有使用多高端的剪辑软件,一个剪映基本上就能满足所有需求。

在一次重温老韩剧的过程中,她捡到了她的第一个B站爆款选题——老韩剧《人鱼小姐》的女主角殷雅俐瑛才是撩汉教科书——这期视频在B站的播放量达到了26万。

渔女选取影视素材之后,再用恋爱教程向的文案将素材串联起来。你可以说这是韩剧解说,也可以说是在韩剧解说的基础之上,又增加了创作者的主观二创内容。

爆款的原因看起来很简单:主打古早韩剧的回忆向集体情绪,加上二次解构的再生产,自然就有了爆款的面相,但渔女也承认,爆款更多时候靠的是运气。

目前她在B站拥有7000+粉丝,小红书拥有4000+粉丝,但由于更新频率不高,粉丝也在慢慢下滑。影视解说还没有让她赚到钱,但机会也不是没有过:“之前有痔疮膏的硬广找我,就几百块钱,我怕掉粉就没接。”

在这次爆款之后,渔女再也没有做出新的爆款,这让她有些烦恼。虽然影视解说并不是她的主业,但她还是想用心做好这个账号。怎么说都是给自己的未来留一条出路。

她不忍心把几个月做起来的号就这么放弃了,未来她打算涉足更多影视相关的解说,“韩剧的范围还是太小了,多做做别的电影吧,还是想把号做大一些”。

还有更多聪明人,看到了国内市场的饱和,提前把眼光望向了海外。

低成本的影视解说,原本是中国独有的土特产,如今却漂洋过海,成了老外的掌中宝。

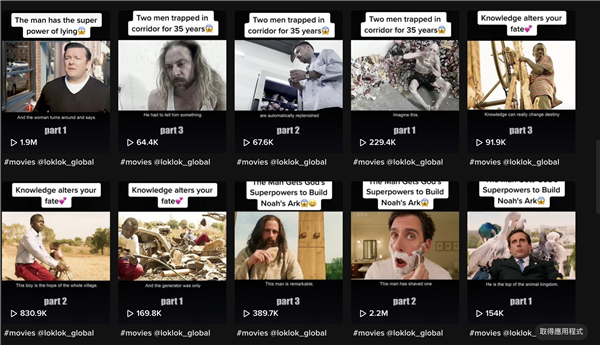

在TikTok上,半年前就涌现了一批“出海影视解说人”。他们以散户的形式出现,将国内抖音的影视解说视频搬运到TikTok,流量出奇的好。

操作方法很简单,视频内容就是国内版本的解说,甚至有些片源上的字幕还留着中文。再将解说文案用机器翻译成各国语言,搭配大家伙都熟悉的AI配音,去掉水印,删掉抄袭检测会甄别的画面,一条出海影视解说视频就这么成了。

播放量都不低

看上去漫不经心的制作,竟然让老外们欲罢不能,不少网友在评论区追着求电影名字,甚至催更下一集,哪怕这些电影本身就是国外驰名作品。

对于大洋彼岸好莱坞原住民来说,纯正中国口味的影视解说,算得上是另一种“出口转内销”——明明是自家门口电影工业的产物,换了个马甲就不认识了。

在TikTok版本的AI电影解说里,小美变成了Mary,小帅变成了Jack,小学英语课本上面的名字们被轮番请出来走过场。

这种诡异的火爆,也不是没有原因。

海外观众想要获得一部电影资源,往往要订阅多家平台的会员,Netflix、HBO、迪士尼、亚马逊、Hulu等各大平台排着队收门票。

而苦于订阅费用的海外观众们,打开TikTok上就能刷到剪辑好的解说版本,自然乐此不疲。“没见识过大场面”的海外网友,在评论区表达自己的喜悦之情:谢谢好人,原来大片还可以免费看啊。

国内外基本盘受众的需求没有太大区别——用最低廉的时间成本,了解最高密度的信息,这些信息会快速被消化,转换为一种轻型社交资本。

他们乐于看到更多的电影被拿来解说。不到十分钟的视频,就能对一部电影的所有关键剧情了如指掌,在高速社会节省了无数个宝贵的“2小时”,何乐而不为。

那么,问题来了。

我们究竟在意的是电影本身,还是未来饭桌上不经意提起的一个谈资?

这不仅是电影和影迷要面对的问题,而是我们加速来到了一个浅薄高效的降智时代。

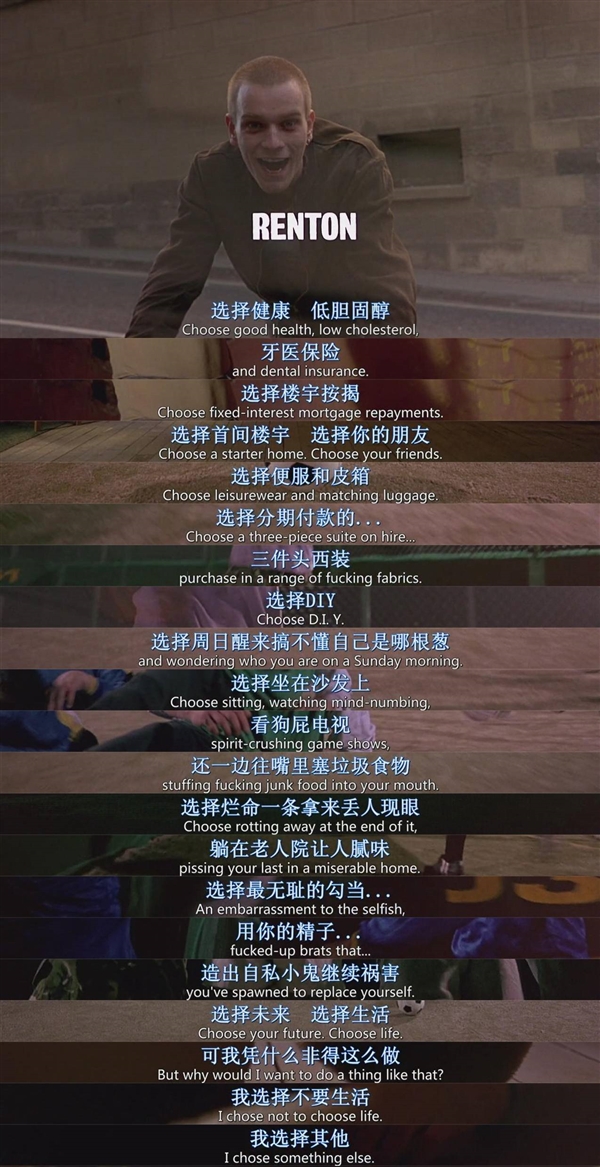

这个时代不再需要无用的艺术、审美与哲学,一切文化都可以用最前端的技术测算归类,变成符号和标签,放置在每个人头脑的书架之内,随取随用。

技术与文明的天平缓慢倾斜。在依赖短视频的当下,每个人都可能是文化再生产的消费者与劳动者,我们借助数字媒介完成了文化层面的“自我赋权”。传统的单向度的文化输出被击垮,变成了一条条铺满显示屏的弹幕。这是一场轰轰烈烈对宏大叙事的“去中心化”的解构与僭越。

然而不可避免的是,这场本质反叛的运动,走向了高度同质化与资本化的窠臼。

人人都把“娱乐至死”挂在嘴边,而与此同时,《娱乐至死》这本书可以出现在“三分钟读名著”的短视频里,小黄车上链接,只要8块8就能带一本回家。如此看来,几十年前的尼尔·波兹曼也过于乐观了。

当时,电视机取代了纸质印刷品;现在,互联网全面取代电视机。曾经,尼尔·波兹曼痛苦地警告美国人,耽于技术营造的视觉天堂,会在不知不觉中扼杀一个民族独立思考的能力;而如今短视频主宰一切的世界,连波兹曼看了也要直呼内行。

在短视频面前,看电视甚至都成为无法被年轻人理解的“复古行为”。更不用说电影院,这个曾经具有崇高意义的公共空间,如今我们也见证了它的消亡与退场。

“如果新技术最终带来电影的死亡,从个人情感上来说,我会非常痛心,但不止于此。数码技术已经替代了胶片,目前仍然没有被改变的电影介质,只剩下影院空间。在这个意义上,我希望保卫电影,使实体影院不被虚拟影院取代。另一个原因是,影院几乎是最后一个身体与身体相遇的空间,我更瞩目于它的社会意义,可以让我们走出家门,进入真实的街道、城市,大家共享空间。”——戴锦华

柯勒律治在诗句里写下:“到处是水却没有一滴水可以喝”,就像我们身处信息的海洋里,却找不到一点儿有用的信息。信息像甜美的热牛奶一般包围着我们,随后淹没了我们,几代人沉迷其中,如此快乐地繁衍下去。

波兹曼断定,未来的文化精神枯萎,并不一定是奥威尔在《1984》中构建的文化监狱,更可能是赫胥黎在《美丽新世界》中描绘的滑稽戏。每个人都快乐至极,如果还不够快乐,只需要再来一盎司迷幻药就行。

文化精神的毁灭不总是以狰狞的面目出现,有时候也会是技术之神缓慢扇动着冷冰冰的翅膀,将一切都化为二进制符号,或是直播间里呐喊飙升的数字。

“奥威尔害怕的是那些强行禁书的人,赫胥黎担心的是失去任何禁书的理由,因为再也没有人愿意读书;奥威尔害怕的是那些剥夺我们信息的人,赫胥黎担心的是人们在汪洋如海的信息中变得被动和自私;奥威尔害怕的是我们的文化成为受制文化,赫胥黎担心的是我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。正如赫胥黎在《重访美丽新世界》里提到的,那些随时准备反抗的自由意志论者和唯理论者“完全忽视了人们对于娱乐的无尽欲望”。在《1984》中,人们受制于痛苦,而在《美丽新世界》中,人们由于享乐失去了自由。简而言之,奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们,而赫胥黎担心的是,我们将毁于我们热爱的东西。 这本书想告诉大家的是,可能成为现实的,是赫胥黎的预言,而不是奥威尔的预言。”(《娱乐至死》)

也难怪陈丹青感慨,我们今天已经处在波兹曼描述的世界里,处在一个信息和行动严重失调的时代,在空前便利的媒体时代,我们比任何时候都聪明,也比任何时候都轻飘。

如果还能加一句话,或许是我们比任何时候都要反智、傲慢与懒惰。

我们没有耐心去观看一部作品,而是用短视频与AI配音去测评艺术的价值与重量。今天我们想一口气看完《教父》三部曲,明天我们想一口气读完《百年孤独》,后天我们想一眨眼就活完整个人生。每个人的耐心和注意力都变成了可量化的数据与生意,被一双隐形的大手拨来弄去。

电影已经死了,有人鼓掌有人沉默,那么下一个走向死亡的会是什么?

影迷三两告诉我,家门口音像店倒闭的那天,是他整个2009年最伤心的一天,他看着店门口的电影海报被一阵北风撕碎了。

然后,他有些落寞地问我——

“你说,库布里克能花几分钟解说完?”

文章出处:虎嗅网推荐阅读

更多>- 05-25龙族幻想版本更新来袭 丰富活动内容大放送!

- 12-23IE浏览器即将彻底告别历史舞台 坚守近30年

- 12-22因收购动视暴雪 微软被美国十名玩家集体诉讼

- 12-21王者荣耀世冠决赛是什么时候2022 世界冠军杯决赛时间分享

- 12-21未定事件簿「冬恋晴歌」PV曝光 与他许下暖冬心愿

- 12-19转子发动机回归!马自达MX-30增程版明年初发布

- 12-15搭载5cm涡轮风扇:Akasa推出新款M.2 SSD散热器

- 12-09再次搭配顶级AD,尺帝和K皇的双C,没有上限,芒果鱼:替师傅开心

- 12-09越南媒体爆料SofM或将离开LPL WBGKarsa正在连接

- 12-09全新活动蛋糕大作战即将开启,免费获得周年限定皮肤!